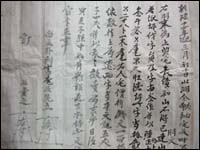

전답 및 노비매매문서 중 일부

농업사회에서 토지는 기본적인 생산수단이며, 부와 신분의 상징이었다. 조선시대에 토지를 많이 소유한 계층은 대체로 부유한 양반 신분이었고, 토지가 없는 하층은 양반의 지배를 받는 노비나 작인이 될 수 밖에 없었다. 그러므로 토지의 경영은 노비 소유와 함께 양반에게 있어서 중요한 관심사일 수밖에 없었다.

많은 토지를 경영하는 양반은 여러 지방에 걸쳐 작인을 두고 감농(監農)을 하고, 소작료를 징수하였다. 그러나 직접 농사를 짓는 자작(自作) 경영은 자신이 소유한 노비를 포함하여 3∼5인의 가족노동력에 의존하여 농토를 운영하였다. 토지를 소유할 수 없는 경우에는 남의 토지를 빌려 농사를 짓거나, 날품팔이 등 가계의 운영을 위해 골몰할 수 밖에 없었다.

16세기 이후 민간의 사적토지 소유가 크게 발전하면서 토지매매가 활성화되어갔다. 17세기 중엽의 대학자인 이유태(李惟泰)의 가산(家産) 경영관념도 기본적으로 치산이재(治産理財)였다. 그는 양반가문을 유지하기 위해서는 그 경제기반으로서 농업생산을 중시해야 한다고 하여 제산지규(制産之規) 등을 자손에게 제시하였다. 그러나 치부(致富)하여 부자라는 소리를 듣게 되면 상인이지 사대부가 아니라고 경계하였다.